Последний бал «Светланы»

- 16:49 04 августа 2025

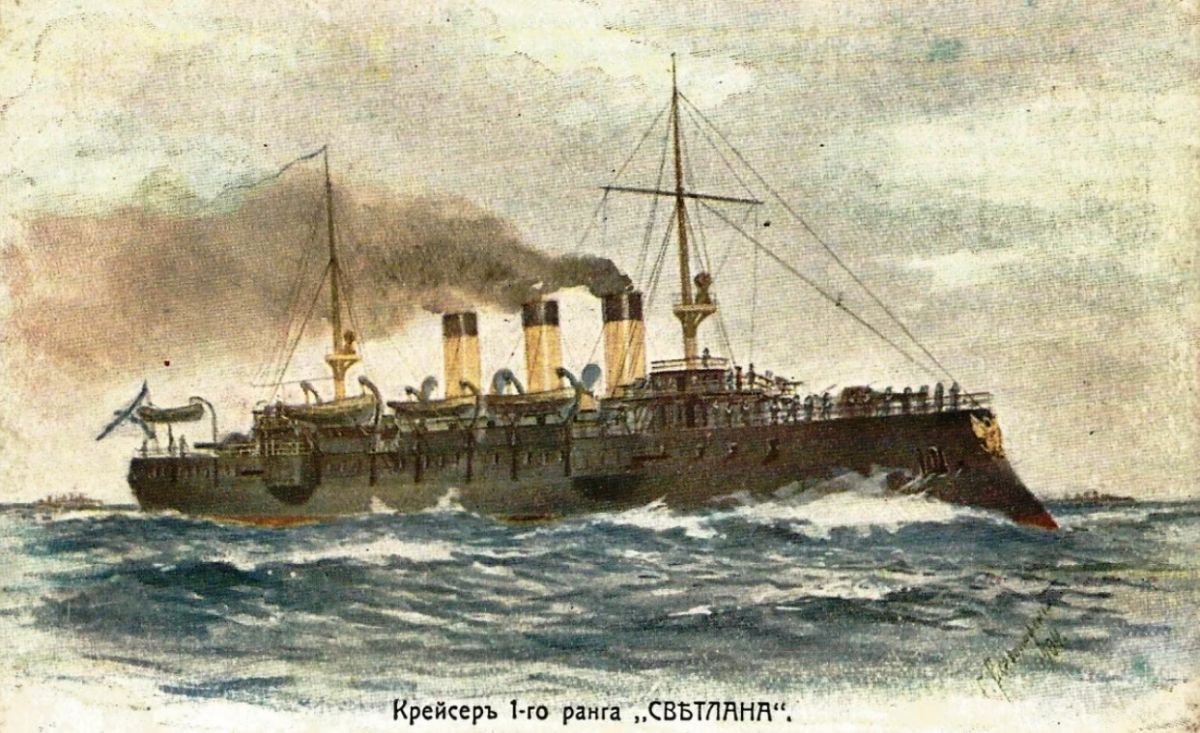

Фото: архив Геннадия Опарина

Геннадий ОПАРИН

Фото: архив Геннадия ОПАРИНА

Летом 2025 года героически погибшему после Цусимского сражения бронепалубному крейсеру-яхте «Светлана», под командованием родившегося в селе Колпна Новосильского уезда Тульской губернии капитана 1-го ранга Шеина, кораблю, названному в честь баллады выдающегося поэта В. Жуковского, родившегося в Белёвском уезде Тульской губернии, выпало сразу три юбилея: 130 лет закладки-рождения (28.06.1895), 130 лет присвоения имени (02.10.1895) и 120 лет его героической гибели (15.05.1905).

Она была красива. Она была очень красива той удивительной красотой, какой отличаются дети, рождённые в браке французских матерей с русскими аристократами – утончённость, сила и страсть. Она непременно имела в характере мужские черты, но сохраняла их больше для антуража: «Не забывайте, кто я по происхождению. Могу сильно ударить и даже, если потребуется, могу, наверное, убить».

Она была близка со многими монаршими особами Европы, а уж с российской императорской семьёй она была, можно сказать, накоротке. Они любили её за красоту и русское, хотя и с французским акцентом, обаяние – она родилась в Верхней Нормандии, в чудесном приморском городе Гавре.

Её старшим именитым родственником был благородный «Фриан», но самое близкое родство и фамильное сходство во внешности и характере безошибочно угадывалось в «Декарте».

Для личных и служебных нужд у неё была заведена собственная, именная команда отборной прислуги. Такой команде можно было безоговорочно доверять всё – богатства, мысли, жизнь и честь. Такой командой можно и даже нужно было гордиться. И Она ею гордилась.

При крещении, учитывая, что оно состоялось в веротерпимой Франции, её нарекли красивым русским, придуманным поэтами, именем – «Светлана», которого никогда не было и никогда не будет в православных святцах. Имя это досталось ей по наследству от почившей в Бозе и славе близкой родственницы, тоже «Светланы» и тоже с французскими кровями, только из богатого солнцем и вином городка Бордо в гостеприимной Аквитании. Короток век красавиц…

Её век оказался ещё короче – 15 мая 1905 года она погибла, смертельно раненая, безоружная, в упор расстрелянная самураями: «Отовой», «Ниитакой» и «Муракумой», сохранив в неприкосновенности всё – честь, достоинство и верность флагу. Потеряв только одно – жизнь. Не только свою, но и жизни доброй половины своих верных, лучших на всём свете служителей, вместе с её самым лучшим на свете командиром – добродушным и прочным, тёплым и надёжным, как нагретый русским солнцем броневой пояс корабля, Сергеем Павловичем Шеиным, командиром, оставшимся с ней до самого их общего конца. Навечно.

Это был последний бал нашей красавицы, броненосной яхты, русской француженки «Светланы»:

Ах! Светлана, что с тобой?

В чью зашла обитель?..

Короткий, но славный век бронепалубного крейсера-яхты «Светлана» прервался в 11.00 пополуночи 15 мая 1915 года.

Крейсер «Светлана»

Летом 1894 года Морским техническим комитетом был объявлен конкурс на создание проекта и постройку нового крейсера для российского флота. После изучения и отбора предложений, поступивших от двенадцати судостроительных компаний, выставивших на конкурс свои проекты, комитет остановился на коммерческом предложении французской компании «Forges et Chantiers de la Méditerranée» из Гавра, предложившей к рассмотрению проект корабля, внешне очень похожего на французские бронепалубные крейсера типа «Friant», «Descartes» и «Catinat».

Торжественная закладка корабля, лёгкого бронепалубного крейсера-яхты главы морского ведомства России, великого князя Алексея Александровича, состоялась 28 июня 1895 года на судоверфи в Гавре (Франция). 2 октября 1895 года кораблю, с высочайшего соизволения, было присвоено имя «Светлана», в память о его предшественнике, 40-пушечном трёхмачтовом винтовом фрегате «Светлана», который совершил три кругосветных путешествия, около 20 дальних походов и в честь которого названа главная улица города Владивостока.

Ровно через полтора года, в декабре 1896 года, «Светлана» была спущена на воду, а 21 марта 1898 года вступила в строй. В силу своего функционального назначения крейсер-яхта отличался от своих боевых собратьев изысканной роскошью отделки и крайней слабостью боевого оснащения. Впоследствии боевая мощь корабля была ещё более ослаблена демонтажем шести из десяти 47-мм пушек и двух имеющихся торпедных аппаратов. Но внешне, с красиво скругленным тараном, наклонными трубами и мачтами, прямоугольными иллюминаторами, «Светлана» была по-настоящему хороша.

После вступления в строй крейсер направился в столицу Португалии, Лиссабон, для участия в праздновании 400-летнего юбилея открытия морского пути в Индию.

Через год, в 1899 году, «Светлана» совершила сложный поход в Арктику, где приняла участие в торжественном открытии порта в Екатерининской гавани – Александровск-на-Мурмане (ныне – Полярный). На обратном пути «Светлана» совершила присоединение к Российской империи острова Медвежий, водрузив на нём русский коммерческий флаг и православный крест с надписью: «Принадлежит России». Кстати, опередив буквально на считанные дни немцев, уже присмотревших остров под свою военно-морскую базу.

После начала Русско-японской войны и комплектования 2-й Тихоокеанской эскадры 2 марта 1904 года Великий князь, генерал-адмирал Алексей Александрович Романов своей властью включил в состав эскадры бронепалубный крейсер «Светлана». Корабль был экстренно довооружен, дооборудован, экипаж доукомплектован до 457 человек, после чего 2 октября 1904 года корабль покинул Либаву и направился на Дальний Восток через Суэцкий канал в составе отряда, которым командовал контр-адмирал Д. Г. Фелькерзам.

Пройдя 18 000 миль (около 33 000 километров) от Кронштадта до корейских берегов в числе трёх десятков крейсеров и миноносцев (в походе крейсер «Светлана» возглавлял «разведочный отряд» эскадры), утром 14 мая 1905 года эскадра встретилась с ожидающим её на заранее пристрелянных позициях, гораздо большим по численности (около 100 вымпелов), японским соединённым флотом. Вот что об этом пишет один из чудом уцелевших офицеров «Светланы», уроженец Тульской губернии лейтенант Сонцов: «Около двух часов дня 14 мая сзади и слева от наших крейсеров показались японские крейсера, которые открыли огонь по разведочному отряду и по транспортам. Около трёх часов дня крейсер «Светлана» получил подводную пробоину в отделении динамо-машин. Отделение это быстро наполнилось водою, которою залило находившиеся здесь два артиллерийских орудия и минный погреб, все четыре динамо-машины и носовую 400-тонную помпу». В первом бою команда крейсера потеряла двух человек.

Основное действие трагедии крейсера «Светлана» развернулось на следующий день, 15 мая. Около 7 часов по полуночи (7 часов утра) сильно потерявший скорость из-за большой пробоины ниже ватерлинии в носовой части русский корабль «Светлана» был настигнут двумя японскими крейсерами и миноносцем. Офицерский совет, собранный командиром корабля, капитаном 1-го ранга Шеиным, постановил: «Вступить в бой. Когда будут израсходованы снаряды, затопить крейсер». Об этом решении было объявлено экипажу корабля.

Горькую и тяжёлую правду об этом последнем бое крейсера мы можем узнать из письма безымянного матроса, отправленного из плена к родным в далёкую Россию: «…Ночь была холодная: везде было мокро, везде грязно. Каждый матрос стоит на своем месте, так дрожит: даже зуб на зуб не попадает. Да еще жаль своих главных броненосцев, а также своих братьев и товарищей, которые погибли в бою, на глазах. Прошли всю ночь благополучно, ничего не видали». Стало светать, мы увидали с левой стороны двухтрубный неприятельский крейсер. Мы немного поворотили вправо, так и не стало видно его. Прошло несколько времени, мы заметили с правой стороны и сзади два трехтрубных крейсера. Были очень далеко, мы разобрать не могли, чьи крейсера. Прошло несколько времени — они стали ближе немного. Тогда наш штурман сказал, что эти крейсера японские. Тогда у нас дали полный ход, насколько машина может вращаться. Они тоже полным ходом начинают. Было время 11-й час дня: они нагнали нас. Тогда наш геройский Командир сказал: “Делать нам нечего: снарядов у нас совсем мало, только 50 штук на все орудия, и нам от них не уйти, так что у нас было ходу 23 узла, а сейчас имеем наибольшее 16 узлов”. И тут сказал: “Бояться нам нечего: одной смерти не миновать, а двум не бывать. Мы на то и шли”. И сейчас приказал открыть огонь по ним. Они тоже стали отвечать, и тут завязался неугасимый бой. У нас скоро снаряды вышли. Крейсер “Светлана” стал погружаться ко дну. У нас из начальства убито: Командир, Старший офицер, 3 лейтенанта, 1 мичман, 2 прапорщика, 4 кондуктора, 164 рядовых убито, 28 ранено. Одному офицеру руку оторвало, тоже помер. Спасались на воде на пробочных матрасах; плавали на воде 7 часов. Спасены были неприятельским крейсером вспомогательным; а которые нас били, те не спасали.

Сейчас нахожусь в плену, с 15 Мая 1905 года».

Японские крейсера вели огонь по «Светлане», пока она полностью не скрылась в волнах, и многие наши моряки погибли от взрывов вражеских снарядов, уже находясь в воде. Только по прошествии двух часов подошедший к месту боя вспомогательный крейсер «Америка Мару» начал спасательные работы. Было спасено семь офицеров, семь кондукторов и 273 нижних чина. Погибших офицеров и нижних чинов со «Светланы» оказалось 177 человек. Некоторые члены команды крейсера, в особенности раненые, погибли от переохлаждения, проведя несколько часов в холодной морской воде.

Так закончился последний трагический «бал» бронепалубной крейсерской яхты «Светланы» и последний бой её командира капитана первого ранга Шеина.

Командир «Светланы»

6 апреля 1903 года командиром бронепалубного крейсера-яхты «Светлана» был назначен недавний командир канонерской лодки «Храбрый», тульский дворянин, капитан 1-го ранга Сергей Павлович Шеин. Прямой потомок легендарного смоленского воеводы, два года оборонявшего русский Смоленск от поляков, Михаила Борисовича Шеина, и праправнук первого российского генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина.

Дворяне Шеины значились в родословных книгах нескольких губерний России, в том числе и в Тульской. Имение родителей командира «Светланы» Сергея Павловича Шеина, коллежского секретаря Павла Васильевича и Натальи Акимовны Шеиных находилось в сельце Колпна Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 году передано в Орловскую губернию).

Усадьба располагалась на берегу речки Колпны, притока Зуши (не путать с современной Колпной). Уже позже, по фамилии владельцев, населённый пункт получил название деревня Шеина (в настоящее время заброшен и пустует).

В большой и невероятно сплочённой семье будущего командира «Светланы» было десять детей, каждый из которых получил достойное образование и нашёл своё место в жизни. Сергей выбрал для себя путь морского офицера. Закончив Морской корпус, он довольно успешно продвигался по служебной лестнице:

30 августа 1879 года – мичман, 1 января 1884 года – лейтенант, 27 сентября 1891 года – адъютант управляющего Морским министерством, 6 декабря 1894 года «за отличие по службе» удостоен звания капитана 2-го ранга, 13 июня 1896 года по 28 февраля 1898 года – старший офицер крейсера 1-го ранга «Рюрик», участник российской делегации на Гаагской конференции 1899 года, с 1 июня 1898 года – морской агент во Франции, 6 декабря 1902 года «за отличие по службе» удостоен звания капитана 1-го ранга, с 5 февраля 1901 года по 7 октября 1902 года – командир канонерской лодки «Храбрый», с 6 апреля 1903 года — командир крейсера 1-го ранга «Светлана».

Последний бой «Светланы»

15 мая 1905 года именно капитану 1-го ранга Сергею Павловичу Шеину выпало вести «Светлану» и её героическую команду в их последний бой. Из опасения исказить неточностями подлинную хронологию событий того трагического для русского флота и всей России дня и упустить важные для понимания ситуации детали я привожу рассказ непосредственного участника событий, офицера, которому довелось пережить всю трагедию и триумф

15 мая 1905 года, когда японский флот добивал уцелевшие, израненные в Цусимском сражении русские корабли, впоследствии – инженера-механика капитана 2-го ранга Невяровского.

«На следующий день, около 10-ти часов утра, на горизонте были замечены дымки, приближающиеся все более и более к нам. Вскоре было ясно, что это японские крейсеры „Ниитака" и „Отава", начавшие с большего расстояния пристреливаться по „Светлане". Немедленно Командиром были собраны в кают-компании все офицеры для обсуждения вопроса, следует ли принимать бой или сдаваться в виду неравности сил и очевидного превосходства неприятеля. Опрашивали мнения, начиная с младшего, которым, помнится, оказался прапорщик Свербеев, милейший человек, до войны отбывавший юнкером флота воинскую повинность. Единогласно было решено принять бой. Японские крейсеры к этому времени прекрасно пристрелялись к нам и, находясь вне радиуса нашей мелкой артиллерии, имели несомненное преимущество. Бедная „Светлана" могла отвечать только кормовой 6-ти дюймовой пушкой, — носовая была выведена из действия в самом начале боя.

Мы сильно страдали от артиллерийского огня: носовые кочегарки быстро заполнялись водой, было затоплено большое кормовое отделение, крейсер начинал терять плавучесть и погружался все более и более. Был отдан приказ команде и офицерам покинуть крейсер. Когда я сходил с крейсера в воду, то от палубы до воды было не более аршина. Очутившийся рядом со мной мой вестовой Куликов предложил мне подвязать матрац койки, что без него не пришло бы мне в голову и я с ним опустился в воду.

Странное, неиспытанное ощущение, в самом начале показавшееся мне забавным, напоминающем купание команды, скоро превратилось в ощущение трагедии, происходящей со мной и вокруг меня.

Прекрасно вспоминаю, как один из японских крейсеров прошел между мною и „Светланой", уже лежащей на боку, и я отчетливо видел, как японский комендор производил выстрел по гибнущей „Светлане".

Через полчаса, а может быть и скорее, от боя не оставалось следов. Оставалась только небольшая кучка нас, плавающих, кто на койке, кто, держась за обломки шлюпок, а кто и рассчитывая на свои собственные силы. Крейсеры ушли и скрылись из виду, вдали можно было разобрать смутные очертания Кореи.

Чем дальше мы оставались в воде, тем реже мы встречались друг с другом, нас разносило течением и у нас не было сил направляться в ту или другую сторону. Попадались мертвые с лицами, опущенными в воду и поддерживаемые на поверхности подвязанной койкой. Некоторых положительно нельзя было узнать, так изменились их лица. Время, казалось, остановилось. Все более и более мы страдали от холода и от невыносимых судорог.

Но вот показался корабль; я принял его за один из наших вспомогательных крейсеров, но когда он приблизился, я разобрал японский флаг. Это был, как выяснилось впоследствии, японский вспомогательный крейсер „Америка Мару".

Пароход этот (потому что это не было ничто иное, как пассажирский пароход, вооруженный несколькими пушками, снятыми японцами с «Варяга») немедленно спустил на воду шлюпки и стал подбирать плавающих.

Мне пришлось, однако, пережить пренеприятный момент, когда я увидел, что он поднял однофлажный сигнал, относящийся, по-видимому, к шлюпкам, и мне пришла в голову мысль, что подобрав некоторое количество команды, так сказать для рекламы, решил оставить нас, находящихся в воде, на произвол судьбы. К счастью, это оказалось не так, и „Америка Мару" продолжал подбирать нас и, наконец, очередь дошла и до меня.

Когда ко мне подошла шлюпка, у меня не было сил, чтобы поднять руку и схватиться за борт. Я был вытащен японским матросом, точно мертвое тело и тут у меня наступил совершенный упадок сил, полнейшая апатия и, сидя на банке я не имел никаких мыслей и ощущений, кроме сознания нестерпимого холода.

Здесь, в этом месте моего рассказа, я должен сообщить о факте, который мучает меня в продолжении всех этих лет. Кто-то из команды, находившийся в этой же шлюпке, обратился ко мне с указанием, что мой вестовой Куликов, к которому за многие месяцы похода я был очень привязан, находится неподалеку от нас и, по-видимому, выбивается из сил. Мне, однако, все, что происходило кругом, так было безразлично, у меня наступил такой полнейший упадок энергии, что я не имел сил обратить внимание старшины шлюпки и бедного Куликова мы не досчитались в числе спасенных.

После меня шлюпки продолжали подбирать плавающих, но я был одним из последних и в воде я пробыл с 11 дня до 5 час. пополудни.

На следующий день офицеры и команды японского корабля рассказывали нам об участи многострадальной эскадры. Нам сказали, что часть кораблей сдалась и мы возмущались вымыслами японцев...

Таков был конец „Светланы", этого прекрасного корабля. Мы все нежно любили наш крейсер и гордились им. Современники, конечно, помнят, что “Светлана” всегда находилась на отличном счету, как трудно и как лестно было попасть на нее и как высок был уровень espirit de corps (дух тела, фр. – прим. автора) офицеров и команды, пополнявшейся из сливок 5-го флотского Генерал-адмирала Алексея Александровича экипажа. Высокий дух состава развивался и поддерживался еще в мирное время её блестящим командиром Константином Дмитриевичем Ниловым и заложенные им принципы дали результаты, которые несомненно могут быть записаны с гордостью на страницах истории Императорского Российского Флота.

Царство небесное и вечная память погибшим с нею офицерам: Командиру Шеину, Зурову, Воронцу, Дьяконову, Арцыбашеву, гр. Нироду, Свербееву и Толстому, так храбро и геройски погибшим с любимым ими крейсером.

Мне хочется сказать несколько слов о В. В. Дьяконове. Штурман из любви к искусству мореплавания, блестящий морской и строевой офицер, лингвист и путешественник, знающий все пять континентов и Европу лучше профессионального гида, джентльмен до мозга костей, — таков был Дьяконов. Тяжелая ему выпала участь. Раненый во время боя снарядом, оторвавшим ему руку выше локтя, он лег на палубу, решив потонуть вместе со „Светланой", но водоворотом вынесло его на поверхность, где он вместе с другими продержался на воде до прихода японцев. У этого человека хватило сил подняться самому на шлюпку и, поднимаясь, он упирался на планшир торчавшей из плеча костью! На „Америка Мару" судовой врач отказался делать сложную операцию и Владимир Владимирович был оперирован на берегу, но не проснулся от хлороформа. Кто в свое время во флоте не знал и не любил В. В. Дьяконова, с кадетских времен получившего прозвище Софрона Егоровича Кулика. Он был похоронен с военными почестями в Японии.

Инженер-механик капитан 2 ранга С. Невяровский.

Память «Светланы»

В 1909 году было принято решение о создании в Петербурге храма Гефсиманского борения Христа Спасителя – в память о русских моряках, погибших при Цусиме. Жители столицы называли его по-родственному проникновенно – «Спас на водах». Одними из главных инициаторов постройки храма была вдова командира крейсера «Светлана» Екатерина Александровна Шеина (урождённая Урусова) и его брат Василий Павлович Шеин. Впоследствии десятый, младший ребёнок в семье Шеиных, руководитель законодательного отдела канцелярии Государственной думы, действительный статский советник, Новосильский уездный и Тульский губернский земский гласный, депутат Государственной думы 4-го созыва от Тульской губернии Василий Павлович Шеин примет монашеский постриг, взяв в монашестве имя в честь Святого Сергия Радонежского и в память о погибшем брате – Сергий. И в 1922 году он в числе многих казнённых православных священников был расстрелян. По воспоминаниям очевидцев расстрела и чекистов, приводивших в исполнение приговор, его последнее слово произвело сильное впечатление. Он сказал, что, отрешаясь от мира, отдал всего себя внутреннему деланию и молитве: «Единственная слабая физическая нить связывает меня с сей жизнью. Неужели же трибунал думает, что разрыв и этой последней нити может быть для меня страшен? Делайте своё дело. Я жалею вас и молюсь за вас».

В ночь на 13 августа 1922 года вместе с митрополитом Вениамином (Казанским), адвокатом И. М. Ковшаровым и профессором Ю. П. Новицким обритый и одетый в лохмотья архимандрит отец Сергий был казнён, предположительно на станции «Пороховые» в предместьях Петрограда.

Жена командира крейсера «Светлана» Екатерина Александровна Шеина, не имея возможности прийти на могилу мужа, в их с мужем имении, селе Лапотково (ныне – деревня Лапотково Щёкинского района Тульской области) построила и содержала бесплатную для всех проезжающих «Земскую больницу в память капитана 1-го ранга С. П. Шеина». Это здание, с надстроенным в советское время вторым этажом, несмотря на крайне плачевное состояние, сохранилось до сего дня.

К сожалению, наполненный искренним патриотизмом, жертвенный подвиг экипажа крейсера «Светлана» и его командира капитана 1-го ранга Шеина остаётся до сих пор неизвестным не только жителям необъятной России, но и его землякам в Тульской области. Здание бесплатной больницы, построенное женой командира «Светланы» Екатериной Александровной Шеиной, продолжает медленно, но безостановочно разрушаться. Для нас, жителей богатого героическим прошлым Тульского края, незнание одного имени и потеря одного здания, наверное, вовсе не трагично, но так по капле можно расплескать всё то лучшее, из чего созданы и мы сами.

Однако храм Гефсиманского борения Христа Спасителя – «Спас на водах», построенный в память о погибших в русско-японской войне моряках, в Петербурге уже начали возрождать, значит, есть надежда. Надежда на то, что память о «Светлане» и её последнем «бале» останется в нашей памяти и может быть будет достойно увековечена на Тульской земле, родине двух достойных этой памяти людей, на чьей родине мы с вами живём – великого поэта Василия Андреевича Жуковского и героического моряка Сергея Павловича Шеина.