Художник Елена Комарова: Искусство – самая «мягкая сила»

- 13:22 18 июня 2025

Наталья ПАНЧЕНКО

Фото: Елизавета ПАНЬКИНА

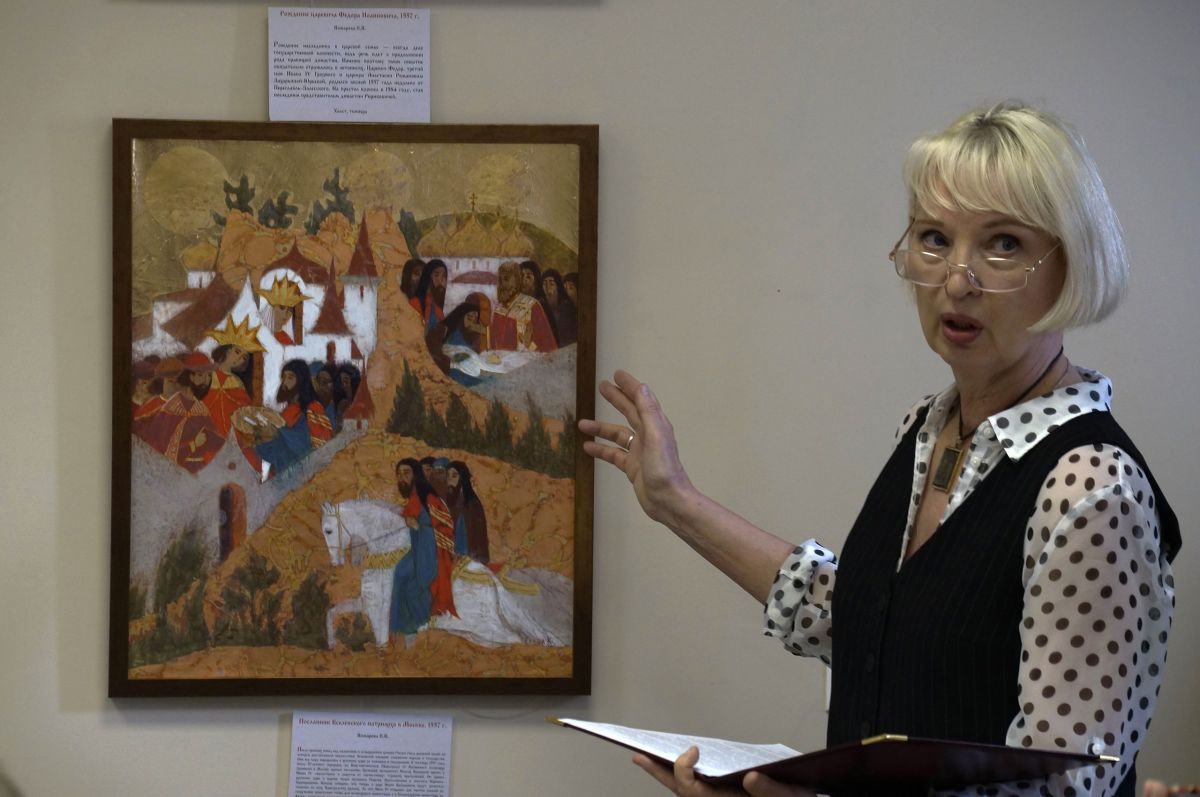

В выставочном зале Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино открылась выставка «Летописи». На ней представлены 15 живописных работ российской художницы Елены Комаровой. Это своего рода авторское осмысление одного из величайших памятников русской культуры – Лицевого летописного свода эпохи Ивана Грозного, созданного в период с 1568 по 1576 год в Александровской слободе.

Организация экспозиции – очередной совместный проект Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» и Фонда Андрея Первозванного, сказал, открывая выставку, директор музея Владимир Гриценко. Он отметил «абсолютно необычный» взгляд Елены Комаровой на события, происходившие в далеком прошлом. Этот взгляд, по его мнению, «должен помочь сформировать у посетителей выставки желание познакомиться с уникальным памятником отечественной истории – Лицевым летописным сводом: настолько ярко представленные художником полотна передают многообразие, красоту, информативность миниатюр документа». «Очень хотелось бы, – сказал в завершение выступления Владимир Гриценко, – чтобы все, и особенно подрастающее поколение, подхватили эту цепочку памяти, помогающей сохранять наше историческое наследие, даже несмотря на то, что от событий, изображенных в Летописном своде и в работах художника, нас отделяют столетия».

Елена Комарова – академик Петровской академии наук и искусств (Санкт- Петербург), член Союза художников России и Московского союза художников, обладатель многочисленных творческих наград. Ее полотна хранятся в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина, Константиновском дворце Государственного комплекса «Дворец конгрессов», Государственном музее-заповеднике «Александровская слобода», частных коллекциях России, Китая, Индии, США и других стран.

Экспозиция, приуроченная к 645-летию Куликовской битвы, будет работать все лето и завершится 21 сентября 2025 года – в День воинской славы России.

– Елена Константиновна, как возник интерес к Лицевому летописному своду?

– Всему виной – Византия. Когда в институте, а потом в академии художеств я изучала историю искусств, наше внимание акцентировали на произведениях художников Западной Европы. Но и работы византийских мастеров мы тоже знали. Я запомнила необыкновенной красоты мозаики собора Святой Софии в Константинополе (сейчас Стамбуле). Основные черты византийского искусства, развивавшегося в 330–1453 годы, – глубокая религиозность и духовная выразительность, стремление отразить не только внешнюю красоту, но и суть христианской веры. Восторг от ярких и лаконичных византийских образов вспыхнул тогда во мне и «уснул». Прошло время, и как-то в гимназии, где я одно время преподавала, мне подарили двухтомник – «Москва. Иллюстрированная история», еще советского издания. Первый том, «С древнейших времен до 1917 года», открывался миниатюрами из Лицевого летописного свода эпохи Ивана Грозного. Все. Я увидела их и поняла, что они какие-то необыкновенные.

– Миниатюры Летописного свода настолько связаны с византийским искусством?

– Стиль миниатюр берет свое начало именно в византийском искусстве, но при этом у него появляется особая окраска – не строгая, торжественная, где-то даже суховатая, характерная для Византии, а – чувственная, лиричная. Мастера – замечу, что к работе над Сводом были привлечены лучшие художники-иконописцы XVI века – писали миниатюры быстро, легко. Это видно по технике их исполнения. Они работали с цветом, линией, формой совершенно свободно, иногда словно по-детски, и при этом сохраняли православную эстетику. Это завораживает.

– Византийское искусство и очень символично…

– Классический византийский образ, с одной стороны, очень прост, с другой – он наполнен символами, которые нужно уметь расшифровывать. Без понимания этих символов нельзя было бы написать миниатюры Свода и полотна, которые вы сейчас видите на выставке, изобразить то, во что человек верит, – принципиально невидимое, нематериальное. Это живое искусство мы встречаем в храмах, соборах, музеях.

– Присутствие нескольких времен в миниатюрах – тоже черта византийская?

– Несомненно. Россия во всех смыслах стала преемницей лучших византийских традиций, в том числе и в теме соединения в отдельно взятом произведении прошлого, настоящего и будущего. Авторы миниатюр легко преобразовывали временную последовательность в пространственную структуру. Вот едут послы патриарха из Константинополя к русскому царю Ивану Грозному, вот на Руси принимают дары царю и царице Анастасии, и вот Успенский собор Кремля, где послам вручают ответные дары. Где в искусстве есть такая протяженность, текучесть во времени? В музыке и в византийской живописи. Создать разновременной сюжет было для средневекового мастера обычным делом. Нам трудно такое понять, но в этой «текучести» – единение с вечностью. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое ощущение. Находясь в вечности, чувствуя ее протяженность, люди и жили, и думали «текуче», в нескольких временах сразу. Эта особенность объясняется тем, что искусство Византии было ориентировано на выражение богословских идей, где прошлое, настоящее и будущее глубоко взаимосвязаны.

– Все это заставило вас взяться за работу над миниатюрами Летописного свода…

– Да, все это не давало мне покоя, и через несколько лет, повторю, я взялась за работу. Летописные иллюстрации сделаны на бумаге минеральными красками – они похожи на акварельные, и у них тонкий графичный рисунок. Создавая картины, я меняла композицию, цвет… Естественно, использовала современные материалы, а это темпера, акрил, золотая поталь (материал, позволяющий имитировать сусальное золото, серебро или бронзу), медь, оксиды, лаки и кракелюры (трещины красочного слоя или лака). И у меня, конечно, совершенно другая техника исполнения. Как раз она, как мне показалось, и подходит для придания максимальной выразительности историческим сюжетам – очень значимым событиям в истории России, которые я брала за основу. Поэтому мои работы зазвучали по-другому, по-своему – не так, как в Своде. Первое полотно из этой серии называется «Первые Кремлевские куранты. 1404 г.». Оно представлено на выставке. Сюжет связан с именем сына Дмитрия Донского Василия I, твердого и осторожного, достойного продолжателя объединения русских земель.

– Именно тогда у вас появилось желание создать целую серию полотен, связанных с миниатюрами Свода?

– Сначала появилось желание писать работы, связанные с историей правления Ивана Грозного, мы как раз переехали из Петербурга в Москву. Правда, тут выяснилось, что я совсем мало знаю об этой эпохе и недостаточно хорошо разбираюсь в византийском искусстве. Я стала читать исторические материалы о Москве, ходить на экскурсии замечательных москвоведов. История города – яркая, богатая и героическая, – раскрывавшая шаг за шагом становление столицы и самого русского государства; события в стране – мощные, объединявшие вокруг Москвы целые народы – делали для меня город ближе, интереснее и понятнее. А еще я побывала, и не один раз, в Александровском кремле, или, по-другому, в Александровской слободе – древнерусской крепости, расположенной на территории нынешнего города Александров Владимирской области. С 1564 по 1581 год слобода была резиденцией Ивана Грозного, фактической столицей русского государства, куда царь перебрался из Москвы из-за мятежных бояр. Встречалась с музейными работниками – хранителями, историками. При общении с ними и родилась идея о создании серии работ – «Жизнь семьи Ивана Грозного, первого русского царя, в Александровской слободе». Сегодня она состоит из шести картин. Их сопровождают описания сюжетов, подготовленные историками Александровской слободы. Полотна стали частью большого образовательного проекта и уже путешествуют по федеральным музеям России.

– Основная тема миниатюр Летописного свода – воинская?

– Да, тема славных побед защитников Отечества. Куликовская битва в 1380 году – определяющая в истории России, представшей единым мощным государством, способным постоять за свою независимость. Дмитрий Донской доказал, что сила Руси – в единстве. В Лицевом летописном своде целый цикл миниатюр посвящен Куликовской битве. Часть моих картин – тоже на эту тему. Одно из полотен – «Утро перед Куликовской битвой» – находится сейчас на Всероссийской художественной выставке «Грани Победы». Преподобный Сергий Радонежский благословляет Великого князя Дмитрия Донского перед боем с полчищами Мамая. А здесь представлена картина «Небесные видения в канун Куликовской битвы».

– Битва, а у вас преобладают яркие краски – белая, золотая, красная…

– Это краски победы. В работе, чтобы показать важность и торжественность события, помимо меди использовано серебро для усиления изобразительного языка – создания выразительного декоративного эффекта. Сейчас, мне кажется, очень важно, особенно для молодежи, позитивно воспринимать историю нашей страны, чувствовать сопричастность к великой судьбе России.

– Сегодня вы впервые показываете картину «Царьград-Москва. 1453 г.». Долго работали над ней?

– Три месяца. Включая написание эскизов, рисунков… Конечно, параллельно я еще что-то писала, но это была основная работа. Шла она, кстати, очень легко, на подъеме, который отчасти «обеспечил» документально-публицистический фильм по сценарию митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Византийский урок».

– Сколько времени вы работаете над циклом иллюстраций к миниатюрам в целом?

– Четвертый год. Правильно их называть – современные жанровые исторические картины в стилистике византийской иконографии. Некоторые сюжеты взяты из Свода, а некоторые – абсолютно уникальные композиции, не имеющие аналогов. Их уникальность – в моем личном прочтении темы, в эксперименте с необычными техниками и материалами, в использовании символов и метафор – я предлагаю зрителю интерпретировать произведение по-своему, что тоже делает картину уникальной. Например, тот же «Царьград-Москва» или «Махра. Приезд Ивана Грозного и царицы Анастасии к святителю Варлааму с дарами. 1558 г.». Махра – село в 15 километрах от Александровской слободы, само возникшее как слобода Махрищского монастыря, основанного в XIV веке преподобным Стефаном, учеником и другом Сергия Радонежского. Приезд царской четы в Летописном своде описан, но в миниатюре не отображен. Или «Махра. Чудо преумножения хлебов. 1557 г.». Это евангельский сюжет, тоже в Своде описанный, но мастерами не проиллюстрированный.

– Сколько у вас всего работ, посвященных переосмыслению миниатюр из Лицевого летописного свода? И как вы отбираете их для иллюстрирования из почти 17 тысяч?

– На сегодня у меня таких работ больше двадцати, и при отборе прежде всего я обращаю внимание на яркость, значимость сюжета. Он часто потрясает. А иногда мне просто хочется изобразить событие, представленное средневековым художником, по-другому. Я смотрю на изображение и вижу, как могу передать красоту этого события по-своему. Знаете, работать над этим циклом можно бесконечно. Я, кстати, еще не все миниатюры посмотрела.

– Писание исторических полотен требует хорошего знания истории. Вы глубоко изучаете событие, прежде чем описываете его на холсте?

– Да, конечно. Очень важно сначала изучить исторические документы – только в них можно почерпнуть правду. Тогда и картина получается сильной – достоверной, интересной. А фантазии уместны, когда выполняешь непосредственно художественную задачу – подаешь материал красиво и зрелищно визуально.

– Насколько, на ваш взгляд, история России интересна нашим современникам?

– О, она интересует всех и всегда. Спор о результатах правления первого русского царя – Ивана Грозного – начался еще при его жизни и продолжается до сих пор. Несколько лет назад библиотека Конгресса США (национальная библиотека страны) запросила материалы международных научных конференций, много лет проводимых музеем «Александровская слобода». Значит, история России интересует и наших тамошних современников. Искусство, культура – это та самая, как принято говорить, «мягкая сила», роль и значение которой трудно переоценить.

– Что, считаете, благодаря такой силе изменилось на Руси?

– В первую очередь – Русь в свое время стала христианской страной. Помните слова, которые, согласно летописи, сказали послы великого князя Владимира, приняв участие в литургии в храме Святой Софии: «Не ведали мы, на земле ли были или на небе. Подлинно Бог обитает здесь», после которых Владимир принял решение о крещении Руси? Красота, а это и есть культура, искусство, в основе которых лежит история, – самая убедительная, истинная и могучая сила, которая, транслируя свои ценности, способна во все времена многое изменить.