Как Тула одела половину страны

- 09:30 24 сентября 2025

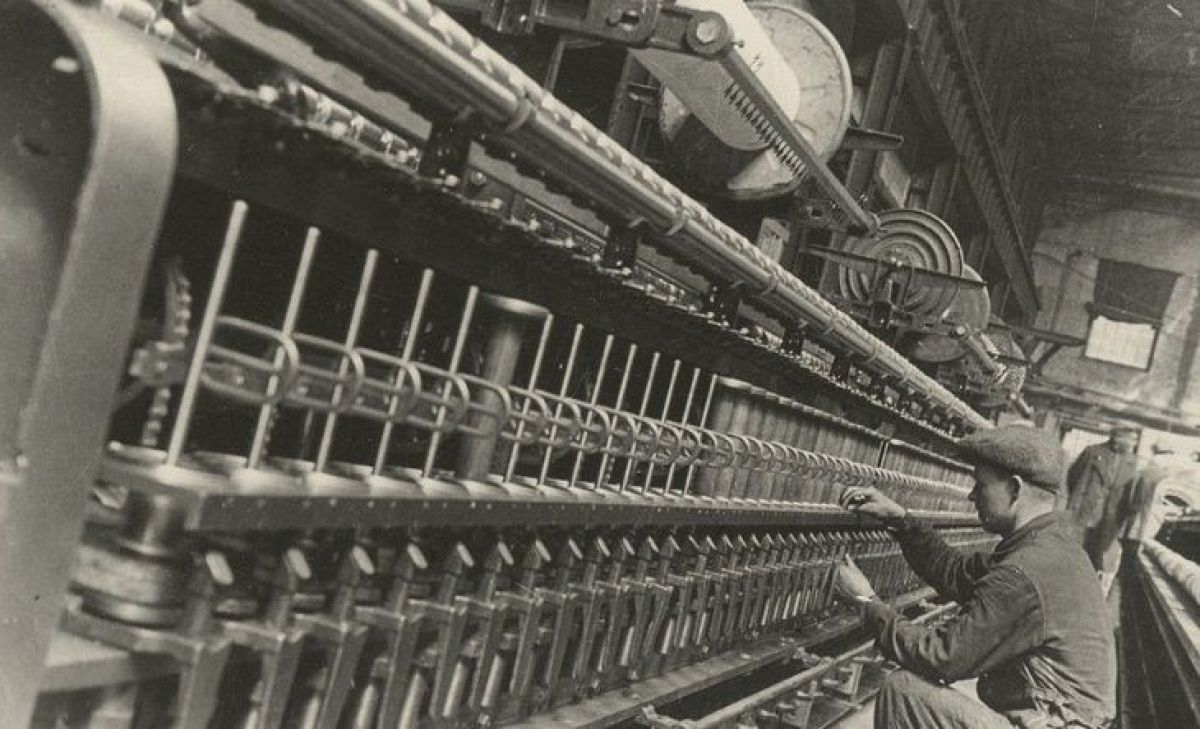

Фото: архив Сергея Гусева

Сергей ГУСЕВ

Фото: архив Сергея ГУСЕВА

История имеет обыкновение повторяться. Нечто подобное нынешней ситуации с импортозамещением и торговыми войнами случалось и раньше. Например, в двадцатые годы прошлого века. Тогда в итоге все пришло к тому, что Тульский оружейный завод стал одним из основателей советского машиностроения.

Торговые войны

Попытка перехода на выпуск мирной продукции началась в Туле еще в начале двадцатых годов, когда на оружейном заводе открыли производство запасных деталей и приспособлений для станков текстильной промышленности иностранного производства. Для этого в 1922 году была создана научно-исследовательская лаборатория, объединившая сорок инженеров, техников и рабочих. Уже к 1925 году завод изготовил текстильного оборудования более чем на полтора миллиона рублей. О масштабе работ говорит тот факт, что в производстве мирной продукции к этому времени участвовало около трети всех рабочих завода. За 1924 – 1925 годы выпуск всех видов народно-хозяйственных изделий увеличился в восемь раз.

К этому времени стало понятно, что стране надо налаживать собственное промышленное и станкостроительное производство. Покупки за границей стоили дорого, расплачивались за них золотом, да и постоянная вероятность ввода очередных санкций нависала уже тогда. Английский министр иностранных дел Чемберлен еще в 1925 году призывал к тому, чтобы не торговать с русскими, поскольку с их стороны все обязательства носят пропагандистский характер. Имея в виду, что расплачиваться за свои заказы Советская Россия не предполагает, просто хочет потенциальными приобретениями сорвать политическую кампанию в Англии против России. Да и вообще – как можно торговать с СССР, если здесь установлена монополия на внешнюю торговлю. В общем, у их демократии всегда были специфические взгляды на торговые отношения с нашей страной.

Скажем, производство своего каучука СССР пришлось срочно налаживать именно потому, что его поставки из-за границы в очередных воспитательных целях были перекрыты. Однако советский химик Сергей Лебедев придумал первый в мире процесс синтеза синтетического каучука, и один из первых заводов по его производству был открыт тоже в нашей области, в Ефремове.

Престижный заказ

В 1926 году, еще до разрыва дипломатических и торговых отношений с Англией, ВСНХ разместил по заводам СССР заказы на изготовление всевозможных текстильных машин, до того ввозившихся исключительно из Англии. Обходились они недешево – по шесть тысяч рублей золотом. Добавим, что масштаб цен в то время был несопоставим с нынешним и шесть тысяч были огромными деньгами.

Один из самых сложных типов машин – уточный ватер на 500 веретен был заказан в Туле заводу №1 – так тогда именовался оружейный завод. При выборе предприятия в правительстве в первую очередь учитывали, что на оружейном заводе есть высококвалифицированные рабочие и качественное оборудование. Не многие тогда предприятия могли чем-то подобным похвастаться.

Уточный ватер – станок серьезный. Он растягивает толстую пряжу системой особых рифленых валиков и наматывает на свои веретена уже готовую для тканей нитку.

В советское время ничем подобным завод прежде не занимался, это был сложный заказ. Хотя время от времени в газетах и писали, как местные умельцы усовершенствуют те или иные заграничные станки, но сделать такую большую работу самим – это, конечно, оказалось серьезным вызовом для Тулы.

Безупречный станок

Первая собранная на заводе под руководством мастера Владимира Андреевича Демидова ватермашина испытывалась в конце 1926 года. Она состояла из 46 тысяч деталей, объединенных для облегчения сборки в 140 отдельных узлов. Это был успех, который вызвал всплеск невероятного энтузиазма на заводе: не могем, а могем, как говорилось в одном популярном советском фильме!

Правда, первая машина имела некоторые конструктивные недостатки, которые надо было срочно исправлять, но главное – было что усовершенствовать.

На заводе создали целый машиностроительный отдел, которым руководил инженер Мельников-Егоров. Не надо удивляться – двойные фамилии в то время были в ходу и использовались довольно часто. В большинстве случаев они складывались из фамилии супруга, с которым ее обладатель сочетался законным браком. То есть муж добавлял себе фамилию жены, а жена – мужа.

О том, насколько важной считалась поставленная задача, говорит тот факт, что заведующим текстильной мастерской машиностроительного отдела был назначен Михаил Крапивенцев, который еще в 1924 году входил в состав возглавляемой Павлом Третьяковым комиссии по установке производства на заводе облегченного пулемета Виккерса для Военно-воздушных сил, а в 1925 году в качестве конструктора участвовал в освоении выпуска ручных пулеметов Максима – Токарева. Как вдруг – текстильный станок.

Впрочем, сам Михаил Васильевич считал, что ему просто доверяли и бросали на самые проблемные участки, используя его организаторские способности и умение принимать решения. В этот период, когда он получил назначение, как раз заканчивалась работа над созданием первого ватера.

В мае 1927 года прошло генеральное испытание второй ватермашины, которое показало, что все конструктивные проблемы первого экземпляра успешно решены. Машина была практически безупречной для своего времени. Это испытание означало окончание первого этапа освоения текстильного машиностроения. Начался серийный выпуск ватермашин. Михаил Крапивенцев, решив поставленную перед ним задачу, в 1928 году вернулся к любимому им оружейному производству и вновь занялся пулеметами, а жизнь побежала дальше.

В 1927 году оружейный завод успел сделать два заказа – в 14 и 15 машин. На следующий год были получены новые заказы и выпущено уже около 80 машин. С начала 1929 года ежемесячно в среднем на оружейном заводе выпускалось 20 гигантов-ватеров, к 1930 году в Туле – примерно 25 машин в месяц.

Организация производства мирной продукции смягчила товарный голод в стране и создала базу для развития новых отраслей промышленности.

В последующие девять лет в машиностроительном цехе было сделано свыше 1100 текстильных станков.

Ватермашины тульского завода были установлены на пятнадцати крупнейших текстильных фабриках и комбинатах, расположенных в Ленинграде, Иванове, Серпухове, Ярославле, Ташкенте, Барнауле и других городах, а вскоре начали поставляться за границу. В предвоенные годы половина населения страны ходила в одежде, сшитой из ткани, сотканной на тульском оборудовании.